Созвучие истории и современности или неожиданное путешествие в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

День 1. Лавра

Большие города любят впечатлять и обескураживать. Особенно если ты из маленького города, особенно, если сонный выбираешься из тесной маршрутки и первые секунды просто пытаешься понять: где ты и кто ты. Москва впечатляет со всем своим удовольствием. Не давая опомниться — окунает в суету метро, грохот поездов и многообразие попутчиков всех возрастов.

И какое же счастье знать, что в этом огромном городе есть тот, кто тебя ждёт, и с радостью познакомит с местной жизнью и бытом! В нашем случае этим добрым человеком была Светлана Алексеевна: очаровательный, светлый человек, с которым с первых минут было уютно даже просто находиться рядом, что уж там говорить о беседах! Пожалуй, если бы не организованный епархией проект “Душа моя”, не готовность Светланы сопровождать нас от и до целых три дня, то ни я, ни моя попутчица Александра — попросту не выбрались бы в такое путешествие!

Поэтому с первых строк выражаю огромную благодарность всем причастным к этому замечательному проекту! Это большое, важное дело. Непросто потому что я смогла принять в нём участие, а потому что это очень большая возможность для молодых девушек взглянуть на свою жизнь, на историю своего государства, на воспитание детей и атмосферу в семье — совершенно с иной стороны. Это замечательная возможность побывать в знаковых местах, это богатый опыт и большое количество информации для тех кто любит знания и жаждет духовного развития. Тем более, маршрутный лист грядущих дней действительно был более чем богат на события…

С маршрутки Ржев-Москва, метро и электрички начался наш путь в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Прибыв в Лавру и уладив все организационные моменты, мы отправились в Ризницу. В экспозиции «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI–XVII веков» предоставлено очень много экспонатов. Для удобства — залы идут в хронологической последовательности, что позволяет с комфортом погрузиться в исторические события минувших веков, и осознать — какую важную роль играла лавра для царственных особ, и для истории Государства Российского в целом.

Было бы здорово, если в наше непростое время уроки истории и занятия, взывающие к патриотическим чувствам молодого поколения, проходили бы в таких музеях. Здесь сухая теория учебников наглядно сплетается с фактическими доказательствами величия нашей истории. В Ризнице каждый экспонат имеет свою историю жизни, каждый предмет прошёл через сотни рук: что-то держали в руках цари, над чем-то ежедневно трудились десятки швей, а то или иное облачение носили несколько веков назад…

Первый зал Ризницы наполнен самыми древними сокровищами лавры: это и иконы, кресты-мощевики, и литургические сосуды, служебные облачения…Особого внимания заслуживает фелонь преподобного Сергия Радонежского. Непередаваемые ощущения испытываешь когда смотришь на неё сквозь стекло и понимаешь, что когда-то давно эта ткань была ярче, новее и батюшка Сергий надевал её на богослужения…

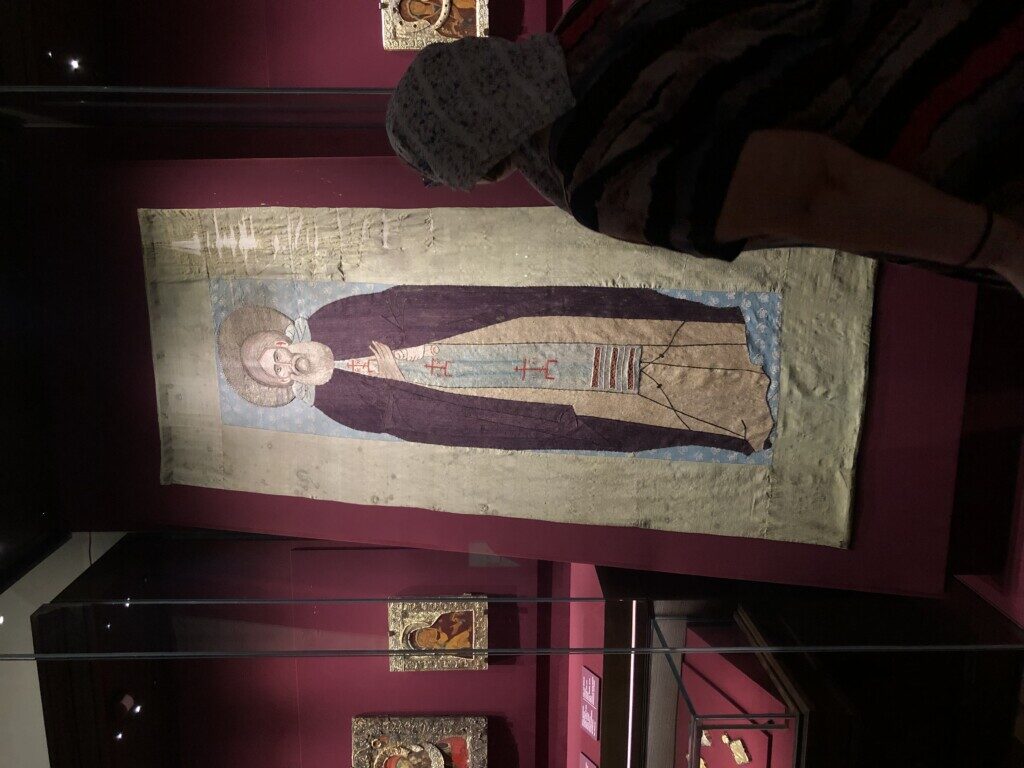

Большую роль в истории обители сыграло причисление преподобного Сергия Радонежского к лику общероссийских святых в 1447 году. В зале также находятся самые древние надгробные покровы на раку с мощами Преподобного. Говорят, у самого первого есть даже портретные сходства с батюшкой Сергием. (Фото 1).

С XV века обитель занимала особое место в жизни московских князей. С Василия II и до смутных времён XX в. русские правители искали у преподобного Сергия помощи и заступничества. Обители приносились щедрые дары, к братии и батюшке Сергию приходили и в горе, и в радости. Наглядный пример таких обращений: пелена (Фото 2) “Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому”, подаренная великим московским князем Василием III Ивановичем и его первой женой Соломонией Сабуровой в 1524 — 1525 гг. На пелене были вышиты изображения «Зачатие Пресвятой Богородицы» и «Зачатие Иоанна Предтечи» с надписью: «Помилуй Господи благовернаго великаго князя Василиа Ивановича Государя всея Руси и его благоверную великую княгиню Соломонию и грады их, подай же им Господи плод чрева». Прожив в браке 19 лет, супруги усердно молились о даровании наследника. В итоге, не получив воли Божией на чадородие, чета была вынуждена развестись. Великая княгиня Соломония была пострижена в монахини, а князь Василий III обрёл долгожданного наследника во втором браке. Елена Глинская подарила супругу и государству Российскому Иоанна Васильевича IV.

Во втором зале собраны дары обители Иоанна IV и его сына Фёдора. Большинство экспонатов сделаны в мастерских Московского кремля и поражают своим богатством, масштабом и изящной отделкой.

Все с малых лет слышали про “Троицу” Андрея Рублёва. Согласно летописи, Никон Радонежский попросил Андрея Рублёва написать образ Троицы в память и похвалу о преподобном Сергии. Что любопытно, главный завет в учении о святой Троице прп. Сергия был такой: «Воззрением на Святую Троицу побеждай ненавистную рознь мира сего». Как мы помним — жил преподобный во времена разрушительного монгольского ига и княжеских усобиц. Троица же была символом любви, а только любовь способна победить зло нашего мира… Размышляя над этим, понимаешь, что совершенно не случайно в мае этого года президент подписал указ о том, чтобы “Троицу” вернули на историческое место. Несомненно, перед тем, как образ можно будет увидеть в лавре, пройдёт ещё какое-то время, но этот день обязательно настанет.

Ну а пока были выделены два дня, в которые все желающие смогли поклониться образу в храме Христа Спасителя. Сотни тысяч верующих смогли обратиться к Троице с молитвами о защите нашей Родины, близких…

В 1575 году Иоанн Васильевич пожертвовал иконе золотой оклад. (Фото 3). Многим позднее новые поколения самодержцев приумножали благолепие образа.

В третьем зале нам показали уже вклад Бориса Годунова. (Фото 4). Он включает в себя раму с изображениями святых, «свет» в виде листов золота с изящным орнаментом, закрывающих фон иконы в верхней части, и три роскошных венца с коронами, которые декорированы большим количеством самоцветов. Нашу группу поразила одна маленькая деталь: в окладе есть шестигранный изумруд с рельефным изображением Святой Троицы в виде трех ангелов, сидящих за столом. (Фото 5).

Эту камею предположительно изготовил венецианский мастер Франческо Асцентини. И это просто невероятно! Если подойти поближе и присмотреться, то и в самом деле — в изумруде проглядывается аккуратный контур Троицы! Позднее, сын Бориса Годунова, царевич Федор Борисович, в 1601 году дополнил оклад тремя золотыми панагиями-подвесками, из которых сохранилась одна. В наши дни она прикреплена к изображению центрального ангела. Окончательное формирование окладного комплекса относится к 1754 году. Тогда серебряная позолоченная риза, изготовленная в Москве мастером Иваном Григорьевым на средства монастырской казны, закрыла всю центральную часть иконы за исключением мест с изображением ликов, рук и ступней ангелов.

В этом же зале находятся иконы, написанные на досках от крышки древнего гроба преподобного Сергия, а также драгоценный оклад надгробной иконы, изготовленный уже в 1585 году по велению царя Федора Ивановича. Просто представьте всю ту благодать, что за столько веков впитали образа…

На экспозиции четвёртого зала, посвящённого произведениям церковного искусства XVII века, можно видеть вклады, связанные с известнейшими фамилиями России: Трубецкими, Черкасскими, Куракиными, Мстиславскими, Хитрово, Яновыми, Львовыми, Строгановыми и др. Вклад Строгановых — это единственный в своем роде покров на раку преподобного Сергия Радонежского с изображением не только фигуры святого, но и клейм, иллюстрирующих житийные сцены с помощью лицевого шитья.

Моё внимание заняли необычные митры. Я уже успела привыкнуть к обилию жемчуга на дарах обители, но на митре он смотрится особенно роскошно! .

Митра, данная в память о боярине Федоре Ивановиче Мстиславском является одним из самых «дорогих» предметов музейного собрания, т.к. в ее состав входят золотые дробницы, более 300 драгоценных камней и почти килограмм жемчуга. (Фото 6).

Про реликвии и сокровища Троице-Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков я могу рассказывать очень долго и много. Увы, статья просто не уместит в себя такое обилие информации, и я остановлюсь на том, что запомнилось мне больше всего.

Во-первых, портреты. Им посвящён третий зал, и там можно задержаться на довольно приличное время, потому что та детализация, с которой написаны портреты императоров и лаврских архимандритов — определённо стоит внимания! Чтобы вы понимали — там даже украшения: жемчуг и бриллианты выглядят настолько реалистично, что остаётся только восхищённо фотографировать портрет целиком, и отдельно — маленький фрагмент прорисованной нити жемчуга, чтобы не забыть, к чему нужно стремиться, коли кисть в руке держать умеешь.(Фото 7-9).

В 4 зале представлены произведения церковного искусства периода правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Духовником императрицы Анны Иоанновны был настоятель Троице-Сергиева монастыря Варлаам (Высоцкий). Для меня было большим удивлением узнать, что не смотря на плотный график, Императрица собственноручно вышила для своего духовника епитрахиль, палицу, набедренник. Они находятся в зале и если постоять немного, то можно рассмотреть каждый стежок, каждую ниточку. И представить, как императрица работала над палицей, и как потом на ткани оставляли дарственную надпись, позволяющую нам из XXI века хоть немножечко перенестись в XVIII. (Фото 10). Для Троице — Сергиевой Лавры особенно важна личность священноархимандрита (1766-1812) Платона (Левшина). Владыка одновременно являлся членом Святейшего Синода, придворным проповедником, законоучителем наследника престола великого князя Павла Петровича, митрополитом московским. Он был очень образованным человеком. Помимо многочисленных трудов и заслуг, он был человеком, стремящимся к тому, чтобы заказанные для лавры изделия отличались задумкой и творческой мыслью мастеров. Чего только стоит дарохранительница из золота и серебра! Что любопытно — сами дары хранились в маленьком столике, за которым сидят участники Тайной вечери. (Фото 11). А на заказанной им плащанице “Оплакивание Христа” (Фото 12) чуть левее от основных фигур можно увидеть коленопреклонённого монаха. Платон мало того, что решился на такой “креатив”, он даже попросил подписать своё изображение “Платон митроп. москов.” Согласитесь, после эпох, когда даже авторство своих работ указывать было не принято — очень впечатляет! А вот что точно не оставило никого из группы равнодушным, так это панагия митрополита Платона с нерукотворным изображением Распятия! (Фото 13). Вы только посмотрите на это чёткое изображение коленопреклонённой фигуры и креста! Даже не верится, что это натуральный срез камня, который человек не редактировал… . Все сохранившиеся панагии митрополита Платона имеют каменные средники. Эта панагия исполнена из агатовой пластинки. Вокруг пластины устроено «сияние» из лучиков, унизанных бриллиантами и жемчужинами, а в корону из бриллиантов вставлены шесть крупнейших зерен редчайшего, абсолютно круглого жемчуга. На крышечке ковчежца, с оборотной стороны, выгравирована надпись на греческом языке. С этой панагией Платон не раз позировал для живописных полотен, с ней изображен на целом ряде гравюр.

Стоит отметить, что экскурсии можно и нужно посещать в группе с экскурсоводом. Я бывала в музеях и с аудиогидом, и без аудиогида, и с группами. И лично на мой опыт экскурсия в группе — самая лучшая. Тебе больше расскажут, покажут, участники группы будут задавать интересующие вопросы, а если экскурсовод задумается — в обсуждении принимают участие все те, кто может знать ответ. В нашем случае хочу отметить энергию и увлечённость экскурсовода экспозицией. Человека с таким воодушевлением и горящим взглядом рассказывающего об истории, сопровождающего рассказ рядом интересных фактов и замечаний — я не встречала уже давно. И я очень благодарна за этот опыт!

Следующим этапом нашего паломничества была обзорная экскурсия по территории Лавры. Вот здесь началось интересное сплетение древней истории и современности. Вечер был праздничным, в Успенском соборе шла служба, и наша экскурсия сопровождалась отголосками мужского хора. На площади было очень много людей. Кто-то стоял на ступенях собора и прислушивался к богослужению, кто-то набирал воду в источнике, другие паломники проходили мимо: кто гуляя, кто куда-то спеша…

Экскурсия завела нас в Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой. К тому времени она была закрыта для посещения, но экскурсовод, милая девушка, моего с Сашей возраста, провела нас внутрь. Древние двери, видевшие не одно поколение русских царей и иерархов, с готовностью заглушили шум современности, погружая нас в молчаливый покой древней церкви. (Фото 14). Строить её начали в 1686 году и закончили к 300 — летию преставления преподобного Сергия в 1692 г. За прошедшие века церковь украшали, одаривали, и сейчас она просто поражает воображение! Свод и стены в церкви богато украшены лепниной, а картуши (обычно лепнина в виде щита или свитка) — позолочены и изнутри украшены росписью библейских сюжетов. В церкви также находятся мощи Максима Грека и Антония Радонежского.

А ведь когда-то весь этот вытянутый зал был трапезной палатой. Сюда приносили длинные столы, выстраивали их буквой “П” чтобы вскоре устроить царский пир…

Возвращаясь из тишины церкви на шумную площадь, и обойдя весь архитектурный ансамбль, мы благополучно завершили насыщенный день вкусным ужином в монастырской трапезной у гостиницы, и приятной беседой со Светланой. Благодаря тому, что я, Светлана и моя спутница Александра имеем педагогическое образование, общих тем для беседы оказалось много. Выяснилось, что нас волнуют одинаковые проблемы, а многие жизненные ситуации, которыми щедро делилась с нами то Светлана, то Александра, стали источником важных нравственных выводов.

День 2. Москва

Когда ты привычен к маленьким городам и часто ходишь пешком, то к мысли о том, что Москва — город суетливый, относишься с лёгкой иронией, мол, ну ничего, шаг пошире — и готово.

А вот стоит тебе пересечься с жителем Москвы или Подмосковья — и твоего быстрого провинциального шажочка уже не хватает! Ты буквально бежишь за проводником по улице, в подземке метро и учишься лавировать среди людей как рыбка на дне морском.

Надо сказать, второй день вышел не менее насыщенным, чем первый. Первым делом мы отправились из Сергиева посада в самый центр Москвы — в парк Зарядье. Уже почти привычным маршрутом автобус/электричка — метро мы достигли цели. Несмотря на то, что время только шло к 12 — солнце припекало существенно, и позировать для фотографий было сродни квесту “не превратись в китайца” (но мы с честью его выдержали!). Погуляли, сходили на мост, потом отдохнули в тени.

Следующим пунктом была галерея Ильи Глазунова. Уверена, каждый найдёт там картину по душе. Художник не ограничивался только портретами или только пейзажами. Его полотна (особенно в первом зале) поднимают ряд острых тем, призывают постоять, задуматься, хорошенько рассмотреть обилие мелких деталей.

Больше всего меня впечатлила картина “Мать героя”. (Фото 15).

На переднем плане мы видим пожилую женщину, стоящую в темной комнате у окна. За её спиной небо расцвечивает праздничный салют, а на столе стоит фотография в рамке… Сколько таких матерей встречают праздник в одиночестве? Сколько сыновей, мужей, братьев не придут домой, отдав жизнь за то, чтобы все мы имели возможность жить мирной жизнью, учиться, работать, посещать галереи…

Пусть картина и написана в 80-х, её посыл чувствуется и сегодня. Особенно сегодня.

Хотелось бы, чтобы эту картину увидело как можно больше молодых людей…

Следующим пунктом стал храм Христа Спасителя.

Экскурсия проходила в группе, поэтому это место наконец-то открылось мне во всей своей красе! Открывая завесу истории от 1812 года, когда за победу над Наполеоном благодарные люди решили построить храм, и до современности — храм словно сам рассказывал о себе. Это впечатление усиливала выставка в подземном этаже под храмом. Экспозиция богата на архивные фотографии, макеты, сохранившиеся настенные списки прошлого храма. Хорошо помню, как меня впечатлили фрагменты фрески разрушенного храма с изображением тайной вечери. Это тот стиль письма, к которому лично мне очень захотелось стремиться. Очень уж живые лица у апостолов, у Иуды…

Как оказалось, под храмом Христа Спасителя есть Преображенская церковь. Её обстановка соответствует XVI в. Сооружена она в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре, поэтому богатая роспись церкви соответствует средневековой иконописной манере. А в день экскурсии церковь ещё и праздничной оказалась. Суббота 19 августа Преображение Господне. Когда мы пришли, в воздухе ещё витал сладковатый аромат ладана. Видимо, служба закончилась не так давно… Тут помимо прочего, позабавил момент: когда экскурсовод сообщил группе о том, что стены церкви украшены камнем, привезённым из Вифлеема и можно не уезжая из Москвы прикоснуться к Святой земле, все начали трогать стену. Вскоре большая часть группы ушла, а одна из женщин обратилась к оставшимся с вопросом, мол: — а что, нужно камень потереть и желание загадать?

Ну… зато теперь я знаю, откуда берутся все эти народные “ритуалы”…

Завершилась экскурсия осмотром самого храма и выходом на смотровую площадку, где Москва открывается с трёх разных сторон с высоты птичьего полёта.

День начал потихоньку клониться к вечеру, и мы заторопились обратно, в Сергиев Посад, чтобы успеть в Серапионову палату. Она построена на месте кельи преподобного Сергия. В ней хранятся частички мощей многих святых: десница первомученика архидьякона Стефана, частица ризы Пресвятой Богородицы, мощи святителя Иоасафа митрополита Московского, преподобного Дионисия Радонежского (кстати, наш земляк из Ржева), святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, крест-мощевик Сергия Радонежского и многие другие святыни, к которым может приложиться каждый желающий…

Когда мы шли к метро, позади раздался колокольный звон. Время шло к пяти часам вечера и всех желающих звали на вечернее богослужение.

Я обернулась. В память хорошо врезалась небольшая площадка перед метро, голуби, лавочки, а на лавочках сидят люди. Разговаривают, кого-то ждут, дети бегают… А за их спинами большой белый красавец-храм, а в воздухе гудит перезвон… И снова сплетение истории, современности, православия и суеты за пределами храма…

Мы спустились в метро. Люди, люди, люди. И все куда-то спешат, у всех есть свои дела, свои цели… Как в этой суете люди успевают ходить в храм, растить детей, работать? Возможно, если пожить в Москве чуть подольше, этот вопрос найдёт свой ответ. Однако страшно. Страшно нырнуть в этот городской темп с головой и потеряться среди многообразия интересных мероприятий, занятий. Страшно увлечься и забыть себя, свои цели и то важное, ценное, чему тебя учили близкие. Страшно не захотеть возвращаться в тишину…

Последний вечер в лавре наступил неожиданно, и осознание скорой разлуки просто не укладывалось в голове. В Сергиевом Посаде намного спокойнее, чем в Москве. Это и не Ржев, но ещё и не столица. Золотая середина. Люди приятные, улицы опрятные. Хорошо там, умиротворительно… В родную рутину после такой поездки возвращаться ну совсем не хотелось. В Серапионову палату в тот вечер мы не успели. Зато приложились к мощам преподобного Сергия и смогли подать записочки о родных.

А потом набрали воды из источника и пошли прогуляться.

За разговорами мы неспешно прогуливались вдоль монастырской стены. Уже сгущались сумерки, включилась подсветка. Вдоль стены высажена аккуратная аллея, освещаемая тёплым светом фонарей. На лавочках сидели паломники, молодые люди, куда-то спешила женщина в монашеском одеянии, нагруженная плотными пакетами…

В субботнем многообразии голосов тёплый ветер донёс до нас пение. Тонкое, красивое, как будто кто-то вышел с клироса и решил спеть для людей. Пройдя дальше можно было увидеть сидящую в тени женщину, кажется, просящую подаяние. Слов песни уже не вспомнить, но “прости меня” слышалось тогда отчётливо…

И ещё долго, до самого конца аллеи можно было любоваться золочёной светом фонарей листвой и прислушиваться к постепенно затихающему в припеве “прости меня”…

День 3. “Прежде, чем прийти ко мне, поклонитесь родителем…”

Последний день нашего путешествия был ознаменован поездкой в Хотьково к родителям преподобного Сергия Радонежского. Ещё ночью нам пришлось просыпаться от ворчливых раскатов грозы, а утром наблюдать серый дождь.

“Ну вот, придётся утепляться и брать зонты” — расстроились было мы, но буквально за час тучи разошлись и дождь прекратился. Когда мы вышли из гостиницы — нас встречали приветливые солнечные лучи, вовсю игравшие в пятнашки на мокром тротуаре, да весёлая капель с листвы деревьев. По приезду в Хотьково мы уже и думать забыли о ночной непогоде.

Женский Покровский монастырь встретил нас умиротворением и богослужением в храме. Приложившись к мощам преподобных Кирилла и Марии, освятив иконочки мы вышли на улицу. Из храма уже доносилась проповедь и Светлана начала рассказ о том, как благочестивые, знатные супруги боярского рода строили семейный уклад во страхе Божием и полном доверии к Нему. Как невзгоды времени привели семью из Ростовских земель в подмосковье чтобы по промыслу Божию в Радонеже воссиял светоч земли Русской, батюшка Сергий. Слушая Светлану и рассматривая храм я невольно подумала, что не случайно, ох, не случайно житие праведных супругов излагалось прямо сейчас. Она могла бы рассказать его ещё на подходе к монастырю, перед тем как мы подойдём к мощам, но момент пришёлся именно на проповедь… (Фото 16).

Житие преподобных Кирилла и Марии — само по себе проповедь.

В одной замечательной книге сказано: “Любовь небесная зиждется на любви человеческой”. Нам, как педагогам — крайне важно черпать живой пример истинной любви, царившей в благочестивых семьях наших предков. Мы должны брать на заметку уклад, быт и стремление к вечной любви людей, чьими стараниями и трудами были взращены не просто дети, но человек, повлиявший на историю всего Государства Российского.

Уверена, эта беседа, это безмолвное общение с преподобными в храме — стало самым мощным, финальным аккордом в симфонии нашей поездки. К чему ещё может стремиться учитель, как не к постижению любви, не привитию её детям, дабы по окончании земной жизни вместе с чадами жить в любви вечной.

Возвращаясь на автовокзал после Хотьково, Серапионовой палаты и неохотного расставания с Лаврой, мы со спутницей сошлись во мнении, что Сергиев Посад нужно будет посетить ещё раз. Обязательно. А там, возможно, ещё и ещё…

Уже стоя в метро и оглядывая спешащих по ступенькам эскалатора людей, я ещё раз убедилась в том, что подмосковье всё-таки совмещает в себе ту комфортную современность и в то же время историческую неспешность, не позволяющую растерять то ощущение умиротворения, что возникло за эти дни проведённые при Лавре.

Расставаться со Светланой тоже было сложно. Звучали теплые пожелания, взаимные обещания не теряться и поддерживать связь.

Приятно знать, что где-то далеко есть тот, кто всегда готов поддержать, подсказать, ждёт в гости… И ты тоже, несомненно, готов и в гости позвать, и чем-то помочь.

После таких знакомств, когда проходят дни, недели, ты греешься мыслью о том, что новая встреча с добрым, близким по духу человеком, обязательно будет. Снова будут неспешные беседы, иногда перетекающие в эмоциональное обсуждение волнующих проблем, снова будет тёплая улыбка собеседника, пока Саша рассказывает истории из школьной практики, снова будут прогулки и умиротворение.

Всё обязательно будет.

Будет в лавре.

Александра Левчук, участница епархиального проекта

«Школа традиционного воспитания девиц «Душа моя»